Hallo, ich bin Eddie!

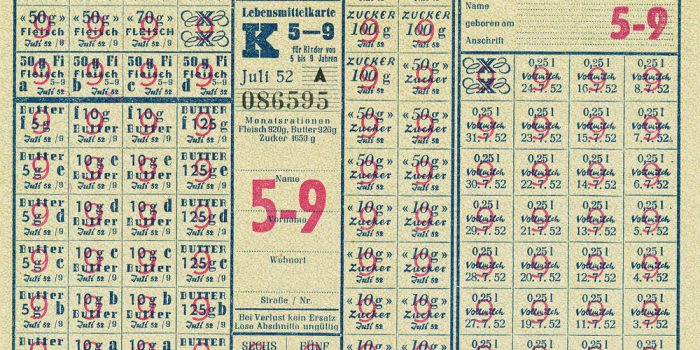

Wie funktionierten Lebensmittelkarten während des Krieges?

Im Krieg gab es nicht genug Lebensmittel für alle. Damit die knappen Vorräte gerecht verteilt wurden, führte der Staat Lebensmittelkarten ein. Jede Person bekam einen Ausweis, der genau festlegte, wie viel Brot, Fleisch, Zucker oder Öl sie kaufen durfte. Ohne Karte gab es nichts – sie war dein „Einkaufs-Ticket“. Händler kontrollierten genau, damit niemand zu viel bekam und alle das Nötigste erhielten.

Pro Woche durften „Normalverbraucher“ etwa 2.250 g Brot, 500 g Fleisch und 270 g Fett kaufen. Trotzdem waren manche Lebensmittel oft ausverkauft oder nur selten verfügbar. Unsere Produktion war deshalb auch eine wichtige Versorgungslinie für die Bevölkerung – wir lieferten nicht nur Leckereien, sondern vor allem das, was die Menschen täglich brauchten. Das gab uns eine besondere Verantwortung.

© Sammlung DDR Museum, Berlin.

Wie funktionierten Lebensmittelkarten während des Krieges?

Im Krieg gab es nicht genug Lebensmittel für alle. Damit die knappen Vorräte gerecht verteilt wurden, führte der Staat Lebensmittelkarten ein. Jede Person bekam einen Ausweis, der genau festlegte, wie viel Brot, Fleisch, Zucker oder Öl sie kaufen durfte. Ohne Karte gab es nichts – sie war dein „Einkaufs-Ticket“. Händler kontrollierten genau, damit niemand zu viel bekam und alle das Nötigste erhielten.

Pro Woche durften „Normalverbraucher“ etwa 2.250 g Brot, 500 g Fleisch und 270 g Fett kaufen. Trotzdem waren manche Lebensmittel oft ausverkauft oder nur selten verfügbar. Unsere Produktion war deshalb auch eine wichtige Versorgungslinie für die Bevölkerung – wir lieferten nicht nur Leckereien, sondern vor allem das, was die Menschen täglich brauchten. Das gab uns eine besondere Verantwortung.

© Sammlung DDR Museum, Berlin.

Was bedeutet Verstaatlichung?

Aufgrund des kommunistischen Systems der DDR gehörten viele Firmen dem Staat. Ziel war es, Privateigentum an Produktionsmitteln – also Fabriken, Maschinen oder Grundstücken – durch Volkseigentum zu ersetzen. Zunächst geschah das oft „freiwillig“, doch mit zunehmendem politischen Druck. In manchen Fällen, wie auch bei uns, entstand zunächst eine gemischte Gesellschaft mit staatlicher Beteiligung – ein Zwischenschritt zur vollständigen Übernahme.

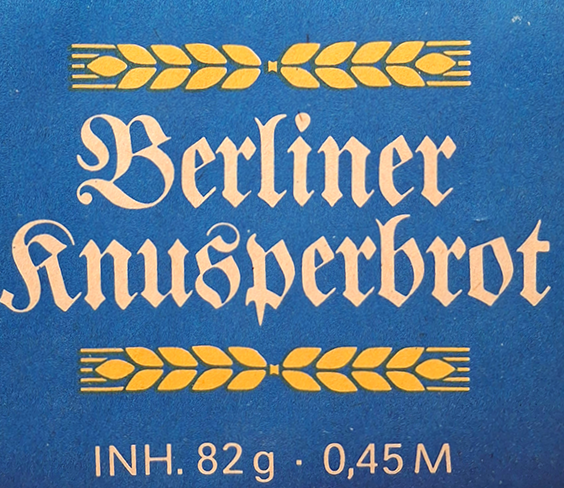

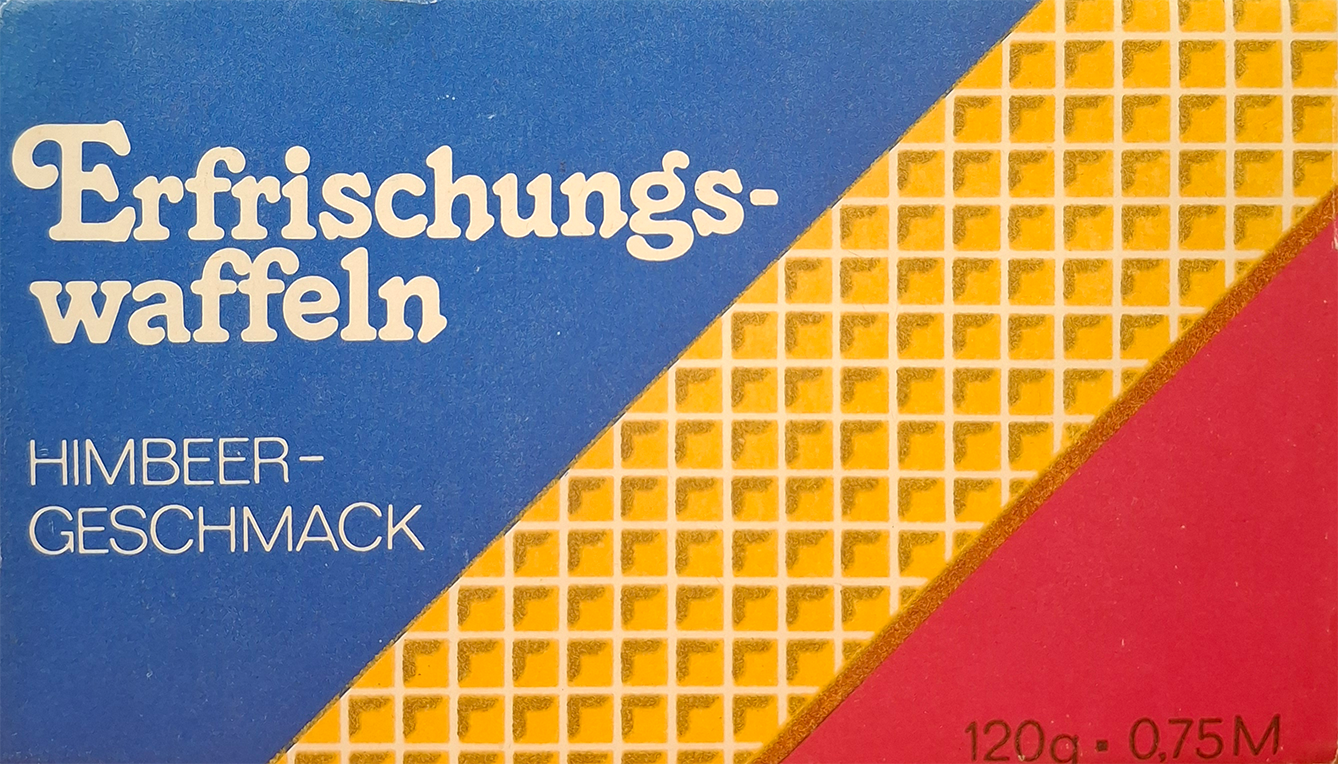

1972 kam dann die große Verstaatlichungswelle: Auch unsere Waffelfabrik wurde zum VEB Waffelfabrik Berlin. Das hieß konkret: Nicht mehr die Familie entschied, sondern eine zentrale Planungsstelle bestimmte, was produziert wird, wie viel und zu welchem Preis. Hans-Joachim blieb zwar Betriebsdirektor, doch die Verantwortung lag jetzt beim Staat. Die Produktpalette wurde klar vom Staat vorgegeben – meistens ging es um das Nötigste zur Grundversorgung. Waffelbrot, Eiswaffeln und Schaumküsse standen auf dem Plan. Luxusartikel oder neue Ideen waren kaum gefragt – was zählte, war Planerfüllung.

Was bedeutet Verstaatlichung?

Aufgrund des kommunistischen Systems der DDR gehörten viele Firmen dem Staat. Ziel war es, Privateigentum an Produktionsmitteln – also Fabriken, Maschinen oder Grundstücken – durch Volkseigentum zu ersetzen. Zunächst geschah das oft „freiwillig“, doch mit zunehmendem politischen Druck. In manchen Fällen, wie auch bei uns, entstand zunächst eine gemischte Gesellschaft mit staatlicher Beteiligung – ein Zwischenschritt zur vollständigen Übernahme.

1972 kam dann die große Verstaatlichungswelle: Auch unsere Waffelfabrik wurde zum VEB Waffelfabrik Berlin. Das hieß konkret: Nicht mehr die Familie entschied, sondern eine zentrale Planungsstelle bestimmte, was produziert wird, wie viel und zu welchem Preis. Hans-Joachim blieb zwar Betriebsdirektor, doch die Verantwortung lag jetzt beim Staat. Die Produktpalette wurde klar vom Staat vorgegeben – meistens ging es um das Nötigste zur Grundversorgung. Waffelbrot, Eiswaffeln und Schaumküsse standen auf dem Plan. Luxusartikel oder neue Ideen waren kaum gefragt – was zählte, war Planerfüllung.

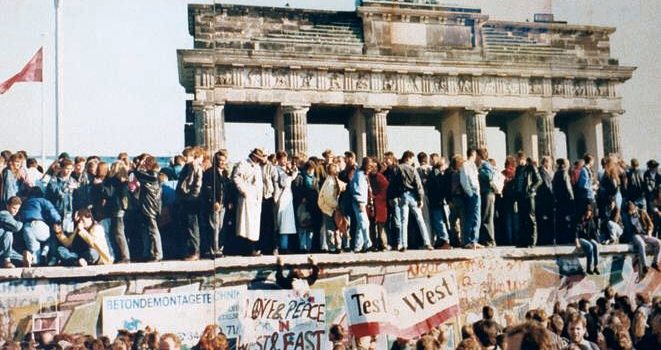

Wie verlief die Reprivatisierung nach der Wende?

Nach dem Mauerfall stand Ostdeutschland vor einem kompletten wirtschaftlichen Neustart. Rund 8.000 volkseigene Betriebe der DDR – auch unsere Waffelfabrik – wurden der Treuhandanstalt übergeben. Ihre Aufgabe: entscheiden, ob ein Betrieb privatisiert, verkauft oder geschlossen wird.

Viele Menschen hofften, ihr Familienunternehmen zurückzubekommen. Doch das war alles andere als einfach. Die Treuhand prüfte genau: Gibt es einen legitimen Anspruch? Lässt sich der Betrieb wirtschaftlich führen? Ist eine Zukunft überhaupt realistisch?

Nicht alle hatten Glück – viele Betriebe wurden stillgelegt oder an Investoren verkauft. Doch Hans-Joachim Richter kämpfte, reichte alte Unterlagen ein, schrieb Konzepte und blieb dran. Mit Erfolg: 1992 kehrt die Waffelfabrik zurück in Familienbesitz. Somit gehört die SPREEwaffel zu einer der nur circa 4.000 Betriebe, die es geschafft haben, wieder an den früheren Eigentümer übergeben zu werden.

Ein großer Schritt – weg von staatlichen Plänen, hin zu unternehmerischer Freiheit. Und ein klares Bekenntnis: Wir bleiben Berlin. Und wir machen weiter – mit Herz, Handwerk und Waffeln.

© Lear 21, via Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 3.0.

Wie verlief die Reprivatisierung nach der Wende?

Nach dem Mauerfall stand Ostdeutschland vor einem kompletten wirtschaftlichen Neustart. Rund 8.000 volkseigene Betriebe der DDR – auch unsere Waffelfabrik – wurden der Treuhandanstalt übergeben. Ihre Aufgabe: entscheiden, ob ein Betrieb privatisiert, verkauft oder geschlossen wird.

Viele Menschen hofften, ihr Familienunternehmen zurückzubekommen. Doch das war alles andere als einfach. Die Treuhand prüfte genau: Gibt es einen legitimen Anspruch? Lässt sich der Betrieb wirtschaftlich führen? Ist eine Zukunft überhaupt realistisch?

Nicht alle hatten Glück – viele Betriebe wurden stillgelegt oder an Investoren verkauft. Doch Hans-Joachim Richter kämpfte, reichte alte Unterlagen ein, schrieb Konzepte und blieb dran. Mit Erfolg: 1992 kehrt die Waffelfabrik zurück in Familienbesitz. Somit gehört die SPREEwaffel zu einer der nur circa 4.000 Betriebe, die es geschafft haben, wieder an den früheren Eigentümer übergeben zu werden.

Ein großer Schritt – weg von staatlichen Plänen, hin zu unternehmerischer Freiheit. Und ein klares Bekenntnis: Wir bleiben Berlin. Und wir machen weiter – mit Herz, Handwerk und Waffeln.

© Lear 21, via Wikimedia Commons. Licensed under CC BY-SA 3.0.